Kafe dalam toko di Singapura mungkin segera mencapai titik jenuh

Jika setiap peritel memiliki kafe sendiri, maka itu bisa jadi tidak lagi istimewa.

Peritel di Singapura yang memanfaatkan kafe dalam toko untuk membangun kesadaran merek dan mendorong penjualan mungkin perlu berpikir melampaui sekadar kopi, menghadapi pasar yang dengan cepat menjadi terlalu jenuh, menurut para analis.

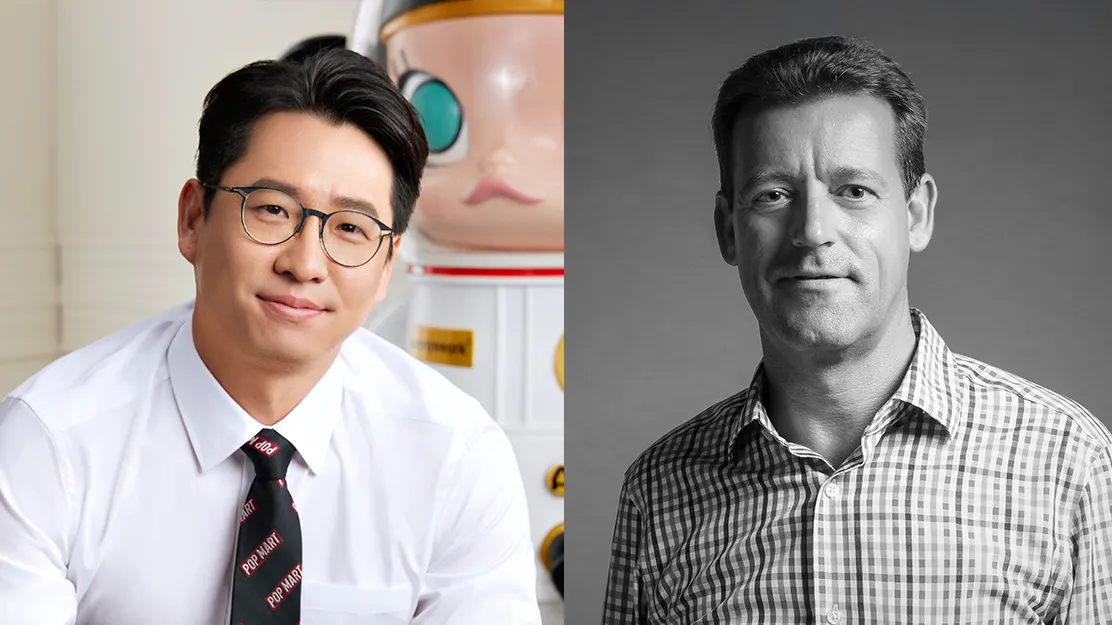

Meskipun kafe dalam toko bisa menjadi alat keterlibatan pelanggan yang berharga, pasar ini mungkin segera mencapai batasnya, kata Matthew Crabbe, vice president trend untuk kawasan Asia-Pasifik di perusahaan riset pasar Mintel Group Ltd.

“Jika semua orang akhirnya memiliki kafe di dalam tokonya, maka Anda hanya akan menjadi bagian dari keramaian,” katanya kepada Retail Asia. “Langkah selanjutnya bisa melibatkan penambahan elemen gim atau pengalaman unik lainnya agar tetap unggul.”

Mayoritas warga Singapura adalah peminum kopi secara rutin. Delapan dari sepuluh orang meminum kopi setidaknya sekali sebulan, dan 58% meminumnya setiap hari, menurut laporan YouGov pada Juli 2024. Persentase Gen Z yang meminum kopi (59%) lebih rendah dibandingkan Milenial (79%), Gen X (85%), dan Baby Boomer (83%).

Integrasi kafe memanfaatkan budaya kafe dan kuliner yang kuat di Singapura, kata Sulian Tan-Wijaya, direktur eksekutif untuk retail and lifestyle di Savills Singapore. “Singapura memiliki budaya kafe yang kuat dan orang Singapura dikenal sebagai pecinta kuliner yang selalu antusias mencoba pengalaman makanan dan minuman baru.”

Ia memperkirakan akan semakin banyak peritel di negara kota tersebut yang mengikuti tren kafe, karena bahkan konsumen yang tidak gemar berbelanja pun bersedia mengeluarkan uang lebih untuk pengalaman kafe yang menyenangkan.

“Singapura sedang mengejar kota-kota lain dalam hal kafe di dalam toko,” kata Tan-Wijaya. “Prada baru saja membuka kafenya di butik mereka di ION, sementara Louis Vuitton akan membuka kafe mereka di maison MBS. Saya percaya akan ada lebih banyak lagi yang menyusul.”

Ia mencatat bahwa brand-brand mewah menggunakan kafe tidak hanya untuk melibatkan pelanggan, tetapi juga sebagai elemen branding yang kuat yang memberikan “intangible return”

Brand-brand mewah juga menggunakan kafe untuk menjangkau konsumen yang lebih muda, khususnya Gen Z.

“Karena biaya bersantap di kafe jauh lebih murah dibandingkan membeli produk mewah, brand tersebut dapat melibatkan pelanggan Gen Z yang lebih muda dengan menghadirkan pengalaman brand melalui sajian makanan.”

“Berkunjung ke kafe baru juga merupakan pengalaman dan kegiatan yang layak diposting di Instagram bagi banyak orang,” tambahnya.

Namun, integrasi kafe di dalam toko bisa menjadi tantangan mengingat kekurangan tenaga kerja serta tingginya biaya sewa dan operasional, kata Tan-Wijaya.

Crabbe mengatakan bahwa menjalankan kafe dalam toko membutuhkan investasi besar dalam hal ruang ritel, perizinan, dan sertifikasi kebersihan. Ia juga memperingatkan risiko layanan atau kualitas kopi yang buruk, yang dapat merusak citra brand. “Jika bukan ahli kopi, eksekusi yang buruk bisa merusak reputasi.”

Peritel yang mempertimbangkan penambahan kafe harus menyelaraskannya dengan identitas merek secara keseluruhan agar tidak terasa asing atau terpisah, kata Tan-Wijaya. “Jika tidak, maka itu hanya sekadar punya kafe, dan konsumen cukup cerdas untuk menyadarinya.”

“Kalau Anda masuk ke sebuah toko dan kafenya terasa tidak menyatu dengan tokonya, maka rasanya seperti sudah keluar dari toko itu,” kata Crabbe.

Seiring menjamurnya kafe dalam toko, peritel harus berinovasi agar menonjol, kata Tan-Wijaya. “Saat mencapai titik jenuh, para pemimpin pasar dan brand ang lebih inovatif akan mulai berpikir: "Oke, kita sudah menghadirkan kopi. Apa langkah kita selanjutnya?”

Advertise

Advertise